まちづくり

まちづくり

住みたいまちナンバーワンの門司

義父・中島慎一が議員人生を通じて取り組んできた「住みたいまちNo.1の門司」。壮大なテーマですが、先日、永住したい「福岡県の街」ランキングで「北九州市門司区」が見事1位となりました。まだまだ小さな勝利ですが、「住みたいまちNo.1」を目指すことが出来る街であるということは証明できたと思います。

可能性を示せたとはいえ、「住みたいまちナンバーワン」を実現させることは壮大なプロジェクトです。

門司に関わる皆様の声を聞きながら、地域資源を活かし、安心して暮らせるインフラを整え、まち全体が発展する取り組みを進めて参ります。

1-1

地域資源活用による「門司」ブランドの確立

門司には、「こんな街に住んでみたいね!」と思わせるブランド力があります。そしてその力は、門司が有する地形、環境、文化、歴史、食等を含めた豊富な地域資源によって支えられています。

実際に、門司区大里本町のエリアは、かつてのサッポロビール工場の跡地を、新たな住宅エリアとして高密度のマンション群を整備したことで、地域人口が15年間で2,000人以上増加するなど、選ばれる街として顕著な事例となっています。選ばれた理由は、交通インフラの充実や、買い物等を含めた生活のしやすさの他、

「景観の良さ(移ろいゆく関門の景色)」 「小学校区の良さ」 などここにしかない地域資源が高く評価されています。

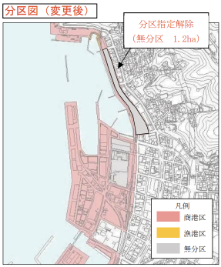

私は一定の条件を整えていくことで、門司港エリアでも、その他のエリアでも同様の事象を起こすことは可能と考えています。一つは、施設の集約により不要となった市の施設の跡地を用いる方法。そしてもう一つは門司の大部分を占める臨海地区を含めて検討する方法です。臨海地区は港湾区法に基づいて区分され、大部分が住宅や商業施設としては活用できません。時代の変遷と産業構造の変化により、以前は飼料工場や倉庫として活用されていた施設が、現在では未利用地として放置されています。

かつて、義父は「住める観光地を目指す」としていましたが、

私は、これらの地域資源を最大限に活用し、新たな住宅用地や商業用地として開発することで、今ある観光資源とのシナジー効果を生みだし、門司を全国的なブランドに引き上げます。

1−2

家族が安心して暮らせる基盤づくり

昨今の異常気象やコロナ禍を経て、住宅地域のインフラや医療体制など生活基盤の安定性の大切さを実感しました。家族が安心して暮らすためには、まちの生活基盤が充実していることが第一です。それを支えるのは、防災、防犯のまちづくりの推進とニーズに即した都市基盤・施設の維持です。これらがベースとなり、質の高い福祉や介護、医療などのサービスが提供され、暮らしの安心を支えていくと考えています。

1−3 産業用地の整備

現在、北九州市は特に関東に拠点のある企業から、新たな工場建設エリアとして注目されています。経済安全保障の観点等により中国から撤退した企業等の新たな工場建設地として、アジアへの距離、物流アクセスの有利さ、豊富な労働力などが評価されているためです。しかし、市内の産業用地はほとんど売り切れてしまい、十分な産業用地の提供ができていない状況です。この好機を捉えるためにも、できるだけ早急に、新たな産業用地提供の基盤を整備する必要があります。

1−4 港湾・物流機能の強化

「北九州市物流拠点構想」では、陸・海・空の結節点周辺エリアを中心に、物流関連施設の集積を図ること、各種輸送モードを組み合わせ、多種多用な物流ニーズと時代の変化に対応できるまちをめざしています。

門司区には、産業を支える港である太刀浦コンテナターミナル、モーダルシフト拠点である新門司フェリーターミナル、北九州貨物ターミナル駅があり、そして国内・国際貨物定期便が就航し、九州の航空輸送拠点として重要な北九州空港があります。これらが結節する門司区の強みを活かして、空港と側アクセス等を検討してまいります。

教育

教育

こどもがイキイキするまちへ

現在、不登校の小・中学生の数は年々増加しており、学校や自治体が最優先で取り組むべき喫緊の課題となっています。問題の背景にあるのは、共働き世帯の増加や教員の働き方改革、コロナ禍より生じた地域の交流行事の大幅な減少に加え、同時期に爆発的に普及したスマホやSNSの影響が大きいと考えています。

つまり、子どもを育てる主体である両親の他、学校、地域がそれぞれの事情で変革を迫られている中、本来、こどもたちに向き合うべき大人たちが対応しきれなくなっていることが原因であり、そのストレスの表出が不登校問題の根幹にあると私は考えます。

一世代前には当たり前の様にあった、陸上記録会や連合音楽会も無くなり、学校と地域のつながりも希薄になっていく中、こどもたちにとっては、様々な経験を積む場が奪われることで、自己のアイデンティティの確立が難しい時代になっています。現在北九州市は、様々な子育て支援に取り組んでいます。

私は特に「地域との関わり」という観点から、子育て環境の充実に取り組みこどもまんなか社会の実現に努めてまいります。

2−1 こどもと地域の接点の拡大

北九州市では、様々な子育て支援が行われており、こどもまんなか社会への取り組みが進んでおります。

私は、こどもたちの資質・能力を育成していくためには、こどもたちの日常の世界の範囲内(地域)で、こどもたち自身の実感を伴った経験が大切だと考えます。そしてそれには、地域とのつながりこそが重要な役割を果たすと思います。

まずは、こどもたちの居場所づくりです。こどもまちなかスペースの拡充や、わいわい市民センターの取り組み、こども食堂へのバックアップ等を推進することで、まちなかにこどもたちが居ていい場所を増やすことで、このまちを安心して過ごすことのできる場所にしていきます。こどもたちがこのまちを自分たちの居場所と思える様になることで、将来的にはこどもたちの地域活動への積極的な参加を促し、地域の大人たちとの接点を増やしていきます。

2−2 部活動の地域移行の円滑化

北九州市では、部活動を地域に移行するための計画を検討しています。文部科学省の方針に基づいての検討となっているため、いずれ学校を中心とした部活動から、地域クラブを中心とした体制へとシフトしていく方向にあります。 その際に、それぞれの地域クラブがそれぞれの小学校区、中学校区で、どの競技がどの学校を拠点として活動していくのか等、様々な混乱が予想されます。

私はこうした問題を解決するために、教育委員会だけでなく、各地域を基盤とした会議等を整備し、調整していくことが必要と考えます。 また、新たに活動を開始する地域クラブにおいては、クラブ運営における資金的な課題や、教育委員会、地域との施設利用等に関する折衝が必要となることから、包括的なサポート体制を構築して参ります。 こうした取り組みにこそ、各自治会をベースに選出されるスポーツ推進員等を母体とした組織が有効ではないかと考えています。

文化

文化

世代を超えてつながる、

文化のあるまちへ

文化には人を動かす力があります。地域の住民一人一人が文化に触れ、創造にかかわることは、それぞれの個性を発揮させるのみならず、他者への発信や協同、共感を通じて多くの人々を元気にする力があります。

私は、地域における文化が発展していくためには、その地域の土壌、住む人たちの意識、時代の気運が大事だと考えています。門司には、関門の魅力的景観、歴史的資源、市民や団体とともに清掃活動や交通安全運動などを行う様々な協働活動があります。そして今、働き方改革の推進、ワークライフバランスの定着によって、これまで仕事一辺倒だった現役世代が、かつてないほど地域での交流の場を求めるようになっている、まさに意識と気運が高まってきていると感じています。これは門司が次のステップに踏み出す大きなチャンスであると考えています。

3−1

地域コミュニティにもっとハレの場を

門司にはたくさんのハレの場があります。地域に根付く祭りをはじめとしたハレの場を活性化し、自分たちの暮らすまちにおいて、お互いに顔の見える交流の場づくりを行い、地域への愛着や地域ならではの特色を感じることで、暮らす人の想いをつないでいきます。地域の歴史的な背景を受け継いだ交流の場としての祭りがあることで生まれる一体感や親近感は、無形ながらも世代を超えて受け継がれる非常に重要なものと考えます。

私はこのハレの場を地域の結節点として、大切につないで参ります。

和布刈神事

大積神楽

神社例大祭

楠原踊り

海峡フェスタ

みなとまつり

関門海峡花火大会

門司区こどもまつり

大里赤煉瓦縁日

大里電照山笠

大里赤煉瓦食市 等

3−2

門司の文化・スポーツ活動の活性化

義父・中島慎一は、長年、門司文化団体連合会の会長や各スポーツ団体の顧問等を務めて参りました。義父の引退にあたり、改めて各団体の皆様と交流を持ち、こんなにも門司には文化・スポーツ活動が根付いていると誇らしく思っています。

門司の文化団体やスポーツ団体のとりまとめを行い、意欲的な活動を支援して参ります。 また各団体を横断するボランティア活動などの人的資源の確保や情報共有の促進に取り組み地域における多様な担い手育成にも取り組んで参ります。